5.1 Variation & Plurizentrik1¶

„El español tiene muchas voces“ – Welches Spanisch lehre ich eigentlich?¶

Wer Spanisch unterrichtet, steht früher oder später vor einer grundlegenden Frage: Gibt es „das Spanische“ überhaupt – und wenn nicht, welches lehre ich?

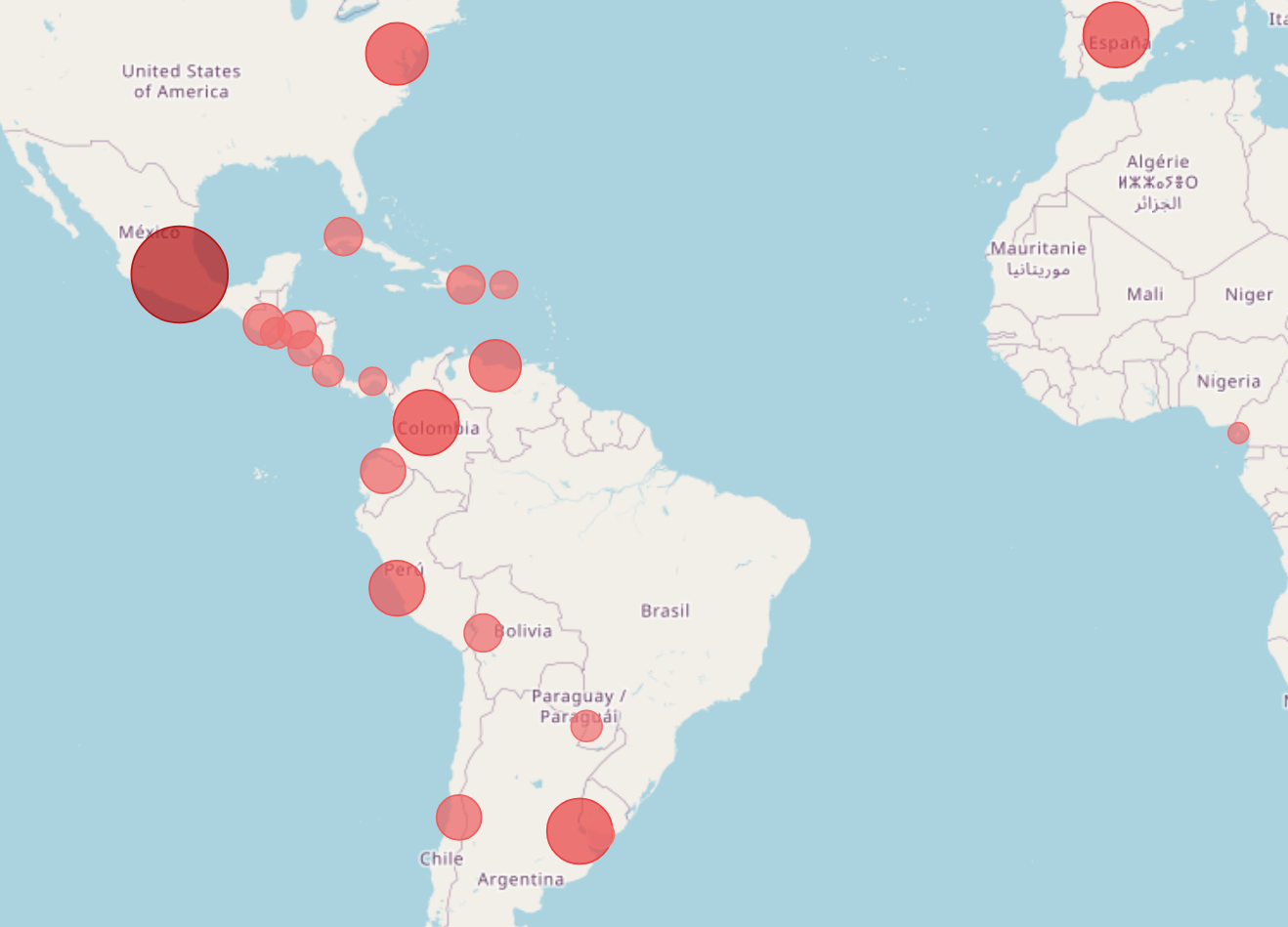

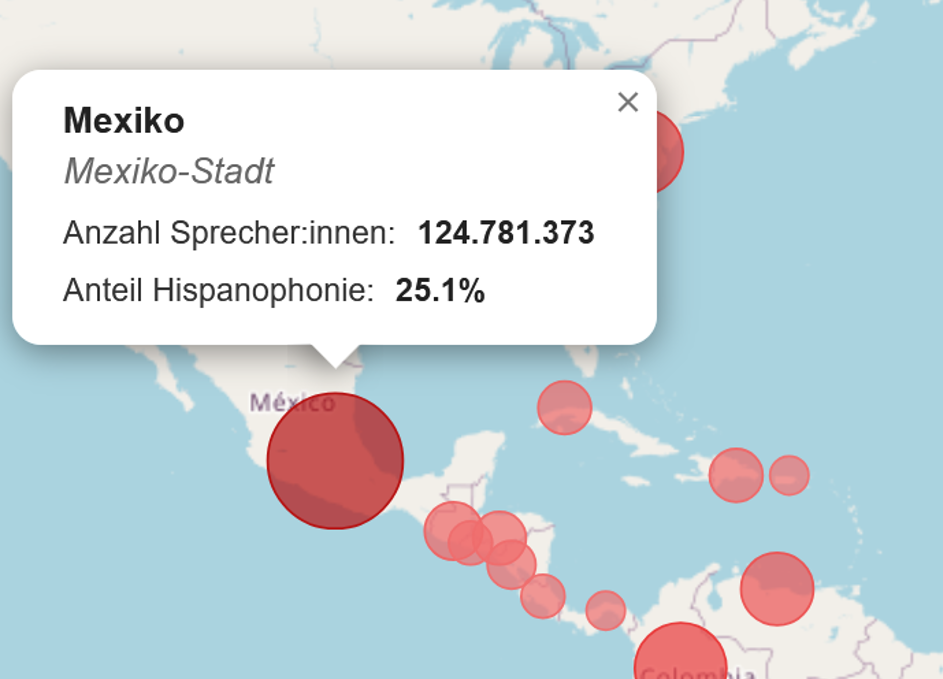

Spanisch ist eine Weltsprache mit über 500 Millionen Sprecher:innen in mehr als zwanzig Ländern – von Spanien über Mexiko, Kolumbien und Argentinien bis nach Äquatorialguinea. Da nur ein kleiner Teil dieser Menschen in Spanien lebt, wird schnell klar: Es gibt nicht „das eine“ Spanisch. Vielmehr bildet die Sprache ein komplexes Gefüge aus Varietäten, die regional, sozial und kulturell unterschiedlich verankert sind und sich gegenseitig beeinflussen.

Diese Vielfalt zeigt sich auf allen Ebenen: in der Aussprache, im Wortschatz, in grammatischen Strukturen und in typischen Redewendungen. Manche Unterschiede sind sofort hörbar – etwa, dass ein c oder z in Mexiko anders ausgesprochen wird als in Spanien –, andere fallen erst bei genauerem Hinhören oder Lesen auf, zum Beispiel die Verwendung von ustedes statt vosotros. Für Lernende sind solche Unterschiede oft das erste sichtbare Zeichen sprachlicher Variation.

Traditionell orientierte sich der Spanischunterricht lange am sogenannten peninsularen Standard, also an der in Spanien kodifizierten Norm, was sich bis heute an der Gestaltung von Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien erkennen lässt. Heute gilt diese einseitige Orientierung als überholt. Aus linguistischer Perspektive spricht man vielmehr von mehreren gleichberechtigten Standardvarietäten des Spanischen, ähnlich wie im Englischen weder das British English dem American English überlegen ist noch umgekehrt.

Hispanophonie: Karte und Zahlen

Man spricht in diesem Zusammenhang von Plurizentrik. Plurizentrische Sprachen verfügen über mehrere nationale oder regionale Normzentren, die jeweils eigene Standardvarietäten ausbilden. Für das Spanische bedeutet das: In jedem Land, in dem Spanisch Amtssprache ist, haben sich eigene sprachliche Normen entwickelt, die sich vom Spanischen der Nachbarländer mehr oder weniger stark unterscheiden können – getragen von den gebildeten Sprecher:innen und gestützt durch Medien, Bildungssysteme und nationale Institutionen. Es gibt also nicht nur eine „richtige“ Form des Spanischen, sondern mehrere gleichwertige Standards.

Für den Unterricht ist ein reflektierter Umgang mit dieser plurizentrischen Konstellation besonders wichtig. Lehrkräfte treffen nicht nur inhaltliche, sondern auch sprachliche Entscheidungen:

- Welche Varietät setze ich als Bezugspunkt?

- Wie gehe ich mit Unterschieden zwischen Schulbuchsprache, meiner eigenen bevorzugten Varietät und der Lernendensprache um?

- Und wie kann ich vermitteln, dass Variation ein normaler und wertvoller Bestandteil des Sprachgebrauchs ist?

Dieses und die anschließenden Kapitel sollen Lehrkräfte dabei unterstützen, eine moderne und reflektierte Haltung zum Thema Variation zu entwickeln. Es soll gezeigt werden, warum sprachliche Vielfalt im Spanischen keine Schwierigkeit, sondern eine Chance für sprachbewussten Unterricht ist. Dabei geht es nicht darum, alle Varianten zu kennen oder zu lehren, sondern ein Bewusstsein für Variation zu fördern und diese als Ressource zu begreifen.

In diesem Überblickskapitel werden dazu die nötigsten Grundbegriffe grob umrissen. In den folgenden Kapiteln geht es dann konkret um die wichtigsten Variationsphänomene der Hispanophonie: Zunächst veranschaulicht das Kapitel Aussprachevariation die wichtigsten Phänomene auf der lautlichen Ebene anhand von Hörbeispielen, sodann gibt das Kapitel Grammatische Variation einen Überblick sowie Beispiele zu den wichtigsten Unterschieden etwa im Tempusgebrauch (z.B. perfecto compuesto vs. indefinido) und bei den Pronomina (z.B. vosotros vs. ustedes, voseo) und schließlich bietet das Kapitel Variation im Klassenraum konkrete Ansätze und Vorschläge, wie sich diese sprachliche Vielfalt didaktisch aufgreifen und im Unterricht praktisch umsetzen lässt.

Variation: Wie Sprachen variieren – und warum das wichtig ist¶

Sprachen sind nie einheitlich. Sie bestehen aus einer Vielzahl von Ausdrucksformen, die je nach Ort, sozialem Umfeld und Situation unterschiedlich gebraucht werden. Diese Vielfalt bezeichnet man als Variation. Sie ist kein Zeichen von Unordnung, sondern ein Grundmerkmal lebendiger Kommunikation. Variation ist gewissermaßen der Normalzustand einer jeden lebendigen Sprache.

Auch das Spanische existiert nicht als eine einheitliche Sprache, sondern als Netzwerk verschiedener Varietäten, die sich in Aussprache, Wortschatz, Grammatik und Gebrauch unterscheiden. Für den Unterricht bedeutet das, dass die Lernenden dem Spanischen in unterschiedlichen sprachlichen Realitäten begegnen. Die Auseinandersetzung mit dieser Vielfalt trägt zu realistischer Sprachkompetenz und interkulturellem Verständnis bei.

Die Sprachwissenschaft ordnet diese Vielfalt, indem sie drei zentrale Dimensionen sprachlicher Variation unterscheidet, die sich auf den Raum, die Gesellschaft und die Kommunikationssituation beziehen:

| Dimension | Beschreibung | Beispielhafte Ausprägung |

|---|---|---|

| diatopische Variation | regionale Unterschiede innerhalb einer Sprache | vosotros (Spanien) / ustedes (Lateinamerika) |

| diastratische Variation | soziale Unterschiede nach Bildung, Alter oder sozialer Zugehörigkeit | Alltagssprache / Bildungssprache; Jugendsprache |

| diaphasische Variation | situationsabhängige Unterschiede nach Nähe, Formalität oder Kommunikationsziel | formeller Stil / informeller Stil |

Mitunter wird zudem eine weitere Dimension separat von der diaphasischen Variation betrachtet: die diamesische Variation, die eng mit der Unterscheidung zwischen konzeptioneller Nähe- und Distanzsprache verbunden ist. Sie beschreibt, wie sich Sprache je nach Kommunikationsform und Medium verändert – also ob sie mündlich oder schriftlich, spontan oder geplant realisiert wird – und wie sich dies auf Wortwahl, Satzbau und Stil auswirkt.

Darüber hinaus wird häufig auch eine eigenständige Perspektive auf den zeitlichen Wandel sprachlicher Strukturen eingenommen: die diachrone Variation. Sie zeigt, wie sich Sprachformen historisch verändern und entwickeln (vgl. Kapitel Sprachwandel).

Diese Ebenen greifen ineinander. Eine Form kann zugleich regional, sozial und stilistisch markiert sein. Wer sich mit Variation beschäftigt, betrachtet Sprache daher als dynamisches System, das in Abhängigkeit von Raum, Gesellschaft und Kommunikationssituation ständig unterschiedliche Ausdrucksweisen hervorbringt.

Im Schulunterricht lässt sich der Phänomenbereich Variation aufgreifen, wann immer sich Gelegenheiten ergeben – etwa beim Arbeiten mit Hörtexten, bei Vokabelerweiterungen oder beim Vergleich von Dialogbeispielen. Es bietet sich an, Unterschiede zwischen Varietäten sichtbar zu machen, ohne sie zu bewerten, und Lernende dafür zu sensibilisieren, dass sprachliche Vielfalt normal und funktional ist.

Was ist eine Standardsprache – und wozu brauchen wir sie im Unterricht?¶

Eine Standardsprache ist die gesellschaftlich (oft auch nur implizit) vereinbarte Norm einer Sprache. Sie legt fest, welche Ausdrucksformen in der formellen Kommunikation als vorbildlich und in der Schriftsprache als verbindlich gelten. Sie ist das Ergebnis von impliziten oder expliziten Auswahlprozessen, bei denen zwischen alternativen Ausdrucksvarianten entschieden wird. Linguistisch betrachtet handelt es sich bei einer Standardsprache aber nicht per se um eine „bessere“ Sprache, sondern um eine Varietät, die den Sprecher:innen als Orientierung und Referenz dienen soll.

Für den Fremdsprachenunterricht erfüllt die Standardsprache eine praktische Funktion: Sie bietet Orientierung beim Aufbau kommunikativer Kompetenz und schafft Vergleichbarkeit in Lehrwerken und Prüfungen. Entscheidend ist, dass sie als didaktisches Werkzeug verstanden wird, d.h. als eine von mehreren möglichen Ausdrucksformen innerhalb einer sprachlichen Vielfalt. Wie schon erwähnt, wurde lange Zeit ausschließlich die in Spanien gepflegte Standardsprache als Referenz und damit als Zielvarietät verwendet.

Was heißt Plurizentrik?¶

Spanisch gilt heute als plurizentrische Sprache. Das bedeutet, dass neben dem in Spanien kodifizierten Standard mehrere nationale Standardvarietäten existieren. Sie entwickeln jeweils eigene Vorstellungen davon, was als angemessener und vorbildlicher Sprachgebrauch gilt. Jede nationale Varietät dient im jeweiligen Land als Referenzrahmen, ohne sich notwendigerweise stark von den Nachbarstandards zu unterscheiden.

Das in Spanien dominierende Standardspanisch war lange Zeit alleinige Referenz. Heute werden jedoch auch in Hispanoamerika nationale Standards weitgehend als gleichwertig anerkannt, selbst wenn nicht überall eigene normative Grammatiken oder Wörterbücher vorliegen. Plurizentrik bedeutet in diesem Sinne: Die Normbildung erfolgt nicht zentral, sondern mehrere gleichberechtigte Zentren entwickeln ihre eigenen Normen – getragen von gesellschaftlicher Praxis, medialer Präsenz und sprachlicher Tradition.

Auch andere Sprachen sind plurizentrisch, etwa Englisch (Großbritannien, USA, Australien) oder Portugiesisch (Portugal, Brasilien, Angola). Das Spanische zeigt dabei eine besonders ausgeprägte Plurizentrik, da es in über zwanzig Ländern eine offizielle und normgebende Rolle spielt. Vergleichbar ist das Deutsche, das ebenfalls plurizentrisch organisiert ist (Deutschland, Österreich, Schweiz), wenngleich Germanistinnen und Germanisten hier oft den Begriff pluriareal bevorzugen, um strukturelle Unterschiede zu betonen.

Das Schulbuchspanisch – eine Perspektive im Wandel¶

In vielen Bildungszusammenhängen gilt bis heute die in Spanien gebräuchliche Standardvarietät als besonders korrekt – ein Erbe historischer und gesellschaftlicher Wertungen, nicht linguistischer Argumente.

Mit der zunehmenden Anerkennung des plurizentrischen Charakters des Spanischen verändert sich dieses Bild. Die internationale Zusammenarbeit der Akademien – insbesondere im Rahmen der política lingüística panhispánica – hat die Idee gestärkt, dass es mehrere gleichwertige normative Zentren gibt und dass sprachliche Einheit nicht auf Vereinheitlichung, sondern auf Kooperation beruht.

Für den Unterricht bedeutet das einen Perspektivwechsel: Eine plurizentrische Sichtweise ersetzt das alte Modell des „richtigen Spanisch“ durch ein bewusstes Verständnis sprachlicher Vielfalt. Lehrkräfte können Lernenden zeigen, dass Variation zur Normalität gehört – und dass jede Standardvarietät ihre eigene Legitimität besitzt.

Standardvarietäten im Vergleich – Zentren und Asymmetrien¶

Nicht alle nationalen Standardvarietäten des Spanischen genießen dasselbe internationale Prestige oder dieselbe Sichtbarkeit. Das in Spanien kodifizierte Standardspanisch besitzt aufgrund seiner langen literarischen und kulturellen Tradition eine besonders hohe institutionelle Sichtbarkeit. Die in Hispanoamerika entstandenen Standardvarietäten sind dagegen das Ergebnis jüngerer historischer Prozesse und sind – je nach Größe und kulturellem Einfluss des Landes – unterschiedlich sichtbar. Zugleich sind sie unterschiedlich „markant“, was ihre Wiedererkennbarkeit anbelangt. Hervorzuheben sind zwei häufig genannte Zentren:

-

Mexiko: Das Land hat die größte spanischsprachige Bevölkerung und stellt ein bedeutendes Medienzentrum dar. Durch Synchronfassungen internationaler Filme, Telenovelas, Streamingproduktionen und journalistische Formate prägt Mexiko einen faktischen panamerikanischen Referenzstandard, der grenzüberschreitend verstanden und oft als relativ „neutral“ wahrgenommen wird. Typische Merkmale sind solche, die oft mit dem hispanoamerikanischen Spanisch im Allgemeinen assoziiert werden: die landesweite Verwendung von ustedes als Plural der Anrede und panamerikanisch verbreiteter Wortschatz wie computadora oder celular.

-

Argentinien: Das Land stellt ein kulturell starkes Zentrum des Südens mit klar emanzipierter Norm dar. Charakteristisch sind voseo in Flexion und Anrede (vos querés statt tú quieres) sowie lautliche Merkmale, die medial und kulturell stark präsent sind. Der argentinische Standard prägt den gesamten Río-de-la-Plata-Raum und dient dort als anerkannte Referenz in Bildung, Medien und Literatur.

Daneben bestehen in allen spanischsprachigen Ländern eigene nationale Standardvarietäten, die jeweils den Maßstab für formellen Sprachgebrauch im eigenen Land bilden. Diese Standards sind jedoch nicht immer scharf voneinander abgrenzbar: Viele Merkmale sind überregional verbreitet, und Unterschiede zeigen sich eher in der Häufigkeit bestimmter Varianten als in exklusiven Merkmalen. So kann etwa die Aspiration oder Elision von /s/ in einem Land häufiger auftreten als in einem anderen, ohne dass sie als alleiniges Kennzeichen einer Varietät gilt.

Neben Spanien, Mexiko und Argentinien spielt auch Kolumbien – insbesondere durch seine medial stark präsente und klar artikulierte Aussprachenorm in Bogotá – eine wichtige Rolle. Kolumbien gilt nach Mexiko als eines der wichtigsten Zentren lateinamerikanischer Medienproduktion, etwa im Bereich der Telenovelas. Weitere nationale Standards, etwa in Chile, Peru, Paraguay oder Ecuador, besitzen geringere internationale Reichweite, sind aber institutionell legitim und gesellschaftlich normbildend.

Das Gesamtbild zeigt eine deutliche Asymmetrie unter den hispanophonen Zentren: Spanien bleibt institutionell stark, während die amerikanischen Zentren durch demografische Dynamik, Medienproduktion und kulturelle Eigenständigkeit zunehmend an Gewicht gewinnen.

Unidad en la diversidad – die panhispanische Sprachpolitik

Seit den 1990er Jahren verfolgen die Real Academia Española (RAE) und die Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) gemeinsam eine política lingüística panhispánica. Unter dem Leitmotiv „unidad en la diversidad“ betonen die Akademien ausdrücklich, dass das Spanische eine plurizentrische Sprache ist. Dabei wird anerkannt, dass es mehrere gleichberechtigte normative Zentren gibt und Spanien nicht länger die alleinige Referenz für korrekten Sprachgebrauch darstellt. Einheit und Vielfalt gelten als komplementäre Prinzipien derselben Sprachgemeinschaft.

Das Ziel der heutigen Kodifizierungsarbeit besteht darin, die spanische Sprache in ihrer gesamten geographischen Breite zu beschreiben, zu dokumentieren und fortlaufend zu aktualisieren, ohne dabei Varietäten zu hierarchisieren.

Diese Haltung prägt die gemeinsamen Referenzwerke – die Nueva gramática de la lengua española (2009, aktualisierte Ausgabe 2025), das Diccionario panhispánico de dudas (2005, Neubearbeitung 2025) und das Diccionario de americanismos (2010). Die fortlaufende Zusammenarbeit aller Akademien zeigt, dass Normpflege heute als dynamischer, kooperativer und inklusiver Prozess verstanden wird: Grundlage ist nicht zentrale Steuerung, sondern die gemeinsame Verantwortung für eine vielfältige, aber geeinte Sprache.

Vielfalt im Unterricht – was Plurizentrik praktisch bedeutet¶

Ein plurizentrischer Unterricht bedeutet nicht, alle Varietäten gleichzeitig zu lehren (das wäre unmöglich!), sondern sprachliche Vielfalt bewusst zu thematisieren.

Haltung und Ziel: Offenheit statt Hierarchie¶

Ein Unterricht, der die plurizentrische Struktur des Spanischen ernst nimmt, braucht keine neue Grammatik, sondern bewusste Normtransparenz. Lehrkräfte wählen eine Arbeitsnorm, benennen sie offen und machen deutlich, dass andere Standards ebenso gültig sind – so entsteht Orientierung ohne Hierarchie.

Da jede Lehrkraft sprachliche Entscheidungen trifft, oft unbewusst, hilft eine kurze Reflexion: Welche Varietät prägt mein Sprachbild – und wie bewusst ist diese Wahl im Unterricht?

O-Ton: „Soy latina: mi acento mexicano es parte de mi identidad (también como docente)“

Como estudiante de profesorado latina en una universidad alemana, la gente suele asumir automáticamente que una de mis dos asignaturas es “español”. De hecho, llegó un punto en el que ya ni siquiera me preguntaban qué materias estudiaba, sino que directamente me atribuían la materia y solo preguntaban: “¡Ah! ¿Español y qué otra materia?”

Ahí, de algún modo, tenía que romper con la idea de la otra persona y contestarles que ninguna de mis materias era “español”. Cada vez que lo decía, recibía exactamente la misma mirada: la cabeza ligeramente inclinada, como si tuvieran una pregunta que yo no podía responder. Más bien, como si mi respuesta no los hubiera dejado satisfechos. Así que, para romper con el ligero aire de incomodidad, añadía algo más: “En realidad no estudio ‘español’ porque tendría que enseñar castellano, pero yo hablo la variante mexicana. Y siendo sincera, nunca me planteé seriamente estudiar ‘español’”.

Eso era una mentira. La verdad es que claro que me lo había planteado, sobre todo después de dar clases de “español” en Estados Unidos y sorprenderme de lo mucho que lo disfrutaba. Pero la idea de pararme frente a una clase fingiendo un acento y representando una variedad que no me corresponde no se me hacía algo que pudiera transmitir de forma genuina. A su vez pensaba: “¿A quién en Alemania le interesaría específicamente mi variedad? Tiene más sentido que aprendan el español peninsular por la cercanía de las regiones”. Así que dejé esa idea encerrada en una especie de “cajón mental”.

Todas las líneas de pensamiento por las que pasé indicaban que, si me quería dedicar al español como maestra en una escuela alemana, habría solo una manera legítima de hacerlo, y la mía no encajaba con la norma. Así que ese cajón mental se quedó cerrado y olvidado.

Hasta que hice mis primeras prácticas. En un recreo, conociendo a los maestros por primera vez, un maestro me hizo la misma pregunta del principio. Y, una vez más, el mismo diálogo salió de mí como las primeras cien veces que me hicieron esa pregunta. Pero por primera vez recibí una respuesta diferente: “No es cierto que debas enseñar el español peninsular. Tú puedes enseñar tu variante del español y nadie puede obligarte a cambiarla”.

En ese momento el cajón —la posibilidad de reaprender, redescubrir y representar mi lengua— se abrió. Me di cuenta de que quizás algún día podría ayudar a cuestionar esa idea tan errada de que solo se puede enseñar una versión del español. Porque en un mundo globalizado como el de hoy, no se puede reducir la enseñanza del español a una sola forma, ni mucho menos a un solo acento considerado como el “neutral” o el “correcto”. El idioma es diverso, vivo, móvil, y eso debería reflejarse en la didáctica también.

No se trata solo de una cuestión lingüística. También está en juego quiénes tienen el derecho de enseñar, de hablar, de ser escuchados. En el sistema educativo alemán, como en muchos otros, persisten aún modelos lingüísticos y culturales que favorecen la idea de neutralidad, estrechamente ligada a lo blanco, lo europeo y lo normado. Frente a eso, la presencia de docentes migrantes, de personas con historias de desplazamiento o de estudiantes que crecen hablando otras lenguas en casa no es solo una excepción estadística. Es un desafío profundo a las estructuras que determinan qué saberes son válidos (e igualmente cuáles no) y quiénes pueden transmitirlos.

Para muchas personas migrantes o racializadas, enseñar con su propia voz, su propia historia y sus propias variantes lingüísticas no es simplemente una lección didáctica. Es la posibilidad de ocupar un espacio profesional sin tener que renunciar a su identidad y sin tener que adaptarse constantemente a modelos que no los representan.

En un contexto donde aún se espera —implícita o explícitamente— que la integración pase por la homogeneización, ocupar ese espacio desde lo auténtico y lo propio es una manera de ampliar los márgenes de lo que las instituciones consideran “correcto”, “válido” o “enseñable”.

Enseñar desde la diversidad no es una concesión progresista. Es una necesidad pedagógica en un aula marcada por la globalización, la migración, el pluricentrismo y la multiplicidad de voces.

Renata Freyre Castro

So wird der Unterricht zu einem Raum, in dem sprachliche Vielfalt verstanden und eingeordnet wird – Grundlage einer rezeptiven Varietätenkompetenz, also der Fähigkeit, verschiedene Varietäten zu verstehen, ohne sie aktiv übernehmen zu müssen.

Didaktische Umsetzung: Vielfalt erfahrbar machen¶

Plurizentrische Ansätze lassen sich auf verschiedenen Ebenen des Unterrichts umsetzen. Entscheidend ist, dass Lernende die Vielfalt wahrnehmen, einordnen und wertschätzen können – nicht, dass sie alle Varianten aktiv beherrschen. Beispiele bieten sich etwa in Hörtexten aus unterschiedlichen Regionen, beim Vergleich landesspezifischer Wortschätze oder in Gesprächssituationen, in denen Varietäten bewusst aufeinandertreffen. Auch kurze Reflexionsphasen zur Frage, was als „richtiges Spanisch“ gilt, fördern Sprachbewusstheit und Offenheit.

Anschauliches Material und Audiobeispiele zu zentralen lautlichen, grammatischen und pragmatischen Unterschieden finden sich in den Kapiteln Aussprachevariation und Grammatische Variation. Das folgende Kapitel Plurizentrik im Klassenraum zeigt anschließend, wie sich diese Vielfalt mit konkreten Beispielen und Aufgabenformaten gezielt in den Unterricht integrieren lässt.

Bewertung und Sprachbewusstsein¶

In einem plurizentrischen Unterricht zählt nicht, welche Variante jemand verwendet, sondern wie konsequent und situationsgerecht sie eingesetzt wird. Lernende, die eine amerikanische Form regelmäßig nutzen, sollten nicht korrigiert, sondern in seiner bewussten Formwahl bestärkt werden.

Bewertung orientiert sich somit an Kohärenz und Kontextangemessenheit, nicht an einer vermeintlich „richtigen“ Norm. So trägt der Unterricht dazu bei, sprachliche Vorurteile abzubauen und ein reflektiertes Sprachbewusstsein zu fördern. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fragen der Bewertung und Korrektur findet sich im Kapitel Fehlerlinguistik.

Wir fassen noch einmal zusammen

Spanisch ist eine plurizentrische Sprache mit mehreren gleichwertigen Standardvarietäten. Diese Vielfalt ist kein Problem, sondern die Grundlage für sprachliche Realität und Unterrichtspraxis. Standardsprachen dienen dabei als Orientierung, nicht als Hierarchie. Entscheidend ist, bewusst mit einer Arbeitsnorm zu arbeiten, sie offenzulegen und andere Varianten mitzudenken. Ziel ist eine rezeptive Varietätenkompetenz: Lernende sollen Unterschiede verstehen und einordnen können, ohne jede Variante aktiv zu beherrschen. Bewertungen sollten sich an Kohärenz und Kontext orientieren, nicht an einer einzigen „richtigen“ Form.

Wer mehr wissen will (klickt hier)

Wer mehr über die Herkunft des Begriffs Plurizentrik erfahren möchte, findet zentrale Bezugspunkte bei Stewart (1968 [1962]) und Kloss (1967); vertiefende Systematisierungen bieten Arbeiten zu Standard Englishes (Joseph 1987; Trudgill & Hannah 2017 [1982]). Als Klassiker gilt der internationale Band von Clyne (1992).

Wer die spanische Perspektive vertiefen möchte, findet im Anschluss an Thompson (1992) einschlägige Studien von Lebsanft (1998, 2004, 2007), Bierbach (2000), Oesterreicher (2000), Pöll (2021), Polzin-Haumann (2005) und Amorós (2012, 2014). Für Überblick und Konzepte wie asymmetrische Plurizentrik sowie multipolaridad (Lara 2004) bieten die Sammelbände von Lebsanft / Mihatsch / Polzin-Haumann (2012), Muhr (2016a, 2016b) und Greußlich / Lebsanft (2020) Orientierung. Tacke (2024a; 2024b) betrachtet ergänzend, wie sich Standardisierung auch jenseits formeller Kodifizierung vollzieht: Informelle, regionale und mediengestützte Normbildungsprozesse führen zur Herausbildung sogenannter Neo-Standards. Den aktuellen Forschungsstand zum institutionellen Diskurs und zur norma panhispánica fassen Greußlich / Lebsanft (2020) und Greußlich (2022) zusammen; einen kompakten Gesamtüberblick liefert auch Prifti (2021).

Aktuelle Nachschlagewerke wie die Nueva gramática de la lengua española (RAE / ASALE 2009; aktualisierte Ausgabe 2025), das Diccionario panhispánico de dudas (2005 / 2025) und das Diccionario de americanismos (2010) spiegeln diesen Wandel (vgl. auch Moreno Fernández 2020). Sie dokumentieren systematisch Variation und repräsentieren die von der RAE und der ASALE gemeinsam entwickelte política lingüística panhispánica – ein modernes Modell der kooperativen Normpflege unter dem Leitprinzip unidad en la diversidad (vgl. u.a. Tacke (2011)).

In der Fremdsprachendidaktik gewinnt seit einigen Jahren die Idee einer rezeptiven Varietätenkompetenz (nach Reimann 2010 ff.) an Bedeutung. Sie bezeichnet die Fähigkeit, verschiedene nationale und regionale Standardvarietäten zu verstehen und kontextuell einzuordnen, ohne sie aktiv verwenden zu müssen. Damit wird ein zentraler didaktischer Brückenschlag zwischen linguistischer Forschung und Unterrichtspraxis geschaffen.

Praxisorientierte Beiträge bietet Moreno Fernández (2010, 2015, 2017) und sind in Varietäten im Fremdsprachenunterricht (Leitzke-Ungerer & Polzin-Haumann 2017) oder La diversidad del español y su enseñanza (Hernández Muñoz et al. 2021) zu finden. Sie thematisieren die bisherige und aktuelle Unterrichtspraxis und zeigen Wege auf, wie Lehrkräfte die oben vertretene Perspektive in den Unterricht integrieren können.

Wer schließlich authentische Vergleichsdaten und Hörbeispiele zu nationalen Standardvarietäten sucht, findet sie in den folgenden Kapiteln. Darüber hinaus bietet das CO.RA.PAN-Korpus (Tacke 2025 ff.) Zugang zu Beispielen gesprochener Sprache aus sämtlichen hispanophonen Ländern. Es eignet sich sowohl für empirische Forschung als auch zur Erstellung authentischer Unterrichtsmaterialien.

Literatur¶

- Amorós-Negre, Carla (2012): „El pluricentrismo de la lengua española ¿un nuevo ideologema en el discurso institucional? El desafío de la glosodidáctica“, Revista internacional de lingüística iberoamericana 19, 127–147.

- Amorós-Negre, Carla (2014): Las lenguas en la sociedad. Madrid: Síntesis.

- Bierbach, Mechtild (2000): „Spanisch – eine plurizentrische Sprache? Zum Problem von norma culta und Varietät in der hispanophonen Welt“, Vox Romanica 59, 143–170.

- Clyne, Michael (Hg.) (1992): Pluricentric Languages: Different Norms in Different Countries. Berlin/New York: De Gruyter Mouton.

- Greußlich, Sebastian / Lebsanft, Franz (Hg.) (2020): El español, lengua pluricéntrica. Discurso, gramática, léxico y medios de comunicación masiva. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht / Bonn University Press.

- Greußlich, Sebastian (2022): „The Pluricentricity of Spanish in the Americas – Current Perspectives on Variety Dominance, Standardization, and the Media“, in: Muhr, Rudolf et al. (Hg.): Pluricentric Languages in the Americas. Graz/Berlin: PCL-Press, 47–74.

- Hernández Muñoz, Natividad / Muñoz-Basols, Javier / Soler Montes, Carlos (2021): La diversidad del español y su enseñanza. Abingdon/Oxon: Routledge.

- Lara, Luis Fernando (2004): Lengua histórica y normatividad. México D.F.: El Colegio de México.

- Lebsanft, Franz (1998): „Spanische Sprachkultur – monozentrisch oder plurizentrisch?“, in: Greule, Albrecht / Lebsanft, Franz (Hg.): Europäische Sprachkultur und Sprachpflege. Tübingen: Narr, 255–276.

- Lebsanft, Franz (2004): „Plurizentrische Sprachkultur in der spanischsprachigen Welt“, in: Gil, Alberto / Osthus, Dietmar / Polzin-Haumann, Claudia (Hg.): Romanische Sprachwissenschaft. Zeugnisse für Vielfalt und Profil eines Faches. Festschrift für Christian Schmitt zum 60. Geburtstag. Frankfurt a.M.: Lang, 205–220.

- Lebsanft, Franz (2007): „Norma pluricéntrica del español y Academias de la Lengua“, in: Laferl, Christopher F. / Pöll, Bernhard (Hg.): Amerika und die Norm. Literatursprache als Modell? Tübingen: Niemeyer, 227–246.

- Leitzke-Ungerer, Eva / Polzin-Haumann, Claudia (Hg.) (2017): Varietäten des Spanischen im Fremdsprachenunterricht. Ihre Rolle in Schule, Hochschule, Lehrerbildung und Sprachenzertifikaten. Stuttgart: ibidem.

- Moreno Fernández, Francisco (2010): Las variedades de la lengua española y su enseñanza. Madrid: Arco/Libros.

- Moreno Fernández, Francisco (2015): „Welches Spanisch sprechen? Welches Spanisch unterrichten?“, in: Grünewald, Andreas / Roviró, Berta / Bermejo Muñoz, Silvia (Hg.): Spanischunterricht weiterentwickeln, Perspektiven eröffnen. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 5–21.

- Moreno Fernández, Francisco (2017): „Variedades del español y su enseñanza en ELE“, in: Cestero Mancera, Ana M. / Penadés Martínez, Inmaculada (Hg.): Manual del profesor de ELE. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 357–406.

- Moreno Fernández, Francisco (2020): Variedades de la lengua española. London: Routledge.

- Muhr, Rudolf (Hg.) (2016): Pluricentric Languages and Non-Dominant Varieties Worldwide. Part I: Pluricentric Languages across Continents. Features and Usage. Frankfurt a.M./Wien: Lang.

- Oesterreicher, Wulf (2000): „Plurizentrische Sprachkultur – der Varietätenraum des Spanischen“, Romanistisches Jahrbuch 51, 287–318.

- Pöll, Bernhard (2021): „Spanish Today. Pluricentricity and Codification“, in: Perez, Danae et al. (Hg.): English and Spanish. World Languages in Interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 163–183.

- Polzin-Haumann, Claudia (2005): „Zwischen unidad und diversidad. Sprachliche Variation und sprachliche Identität im hispanophonen Raum“, Romanistisches Jahrbuch 56, 271–295.

- Prifti, Elton (2021): „Hacia el pluricentrismo: moldeamientos modernos del español en América“, in: Eckkrammer, Eva Martha (Hg.): Manual del español en América. Berlin/Boston: De Gruyter, 183–206.

- Real Academia Española / Asociación de Academias de la Lengua Española (2005, 2025): Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. Online: https://www.rae.es/dpd/

- Real Academia Española / Asociación de Academias de la Lengua Española (2009): Nueva gramática de la lengua española. 2 Bde. Madrid: Espasa Calpe.

- Real Academia Española / Asociación de Academias de la Lengua Española (2025): Nueva gramática de la lengua española. 3 Bde. Madrid: Espasa Calpe.

- Real Academia Española / Asociación de Academias de la Lengua Española (2010): Diccionario de americanismos. Madrid: Espasa Calpe.

- Reimann, Daniel (2017): „Rezeptive Varietätenkompetenz im Spanischen – Modellierung einer Teilkompetenz zwischen funktionaler kommunikativer Kompetenz und Sprachbewusstheit“, in: Leitzke-Ungerer, Eva / Polzin-Haumann, Claudia (Hg.): Varietäten des Spanischen im Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: ibidem, 69–95.

- Stewart, William (1968 [1962]): „A Sociolinguistic Typology for Describing National Multilingualism“, in: Fishman, Joshua A. (Hg.): Readings in the Sociology of Language. Den Haag: Mouton, 530–545.

- Tacke, Felix (2011): „Plurizentrik und normativer Diskurs in der Nueva gramática de la lengua española“, Romanische Forschungen 123, 145–166.

- Tacke, Felix (2024): „Die Rekonfiguration und Modernisierung romanischer Standardsprachen: Zu einem doppelten Paradigmenwechsel im Italienischen, Spanischen und Katalanischen“, in: Becker, Lidia et al. (Hg.): Zwischen Pluralität und Präskription. Sprachnormen in der Romania in Geschichte und Gegenwart. Romanistisches Kolloquium XXXVI. Tübingen: Narr, 29–67.

- Tacke, Felix (2024): „Informal Standardization and the Regionalization of Language Norms: An Introduction“, in: Tacke, Felix (Hg.): Informal Standardization and the Regionalization of Language Norms. Energeia. Online Journal for Linguistics, Language Philosophy and History of Linguistics 9, S. 1–17. [Open Access] DOI: 10.55245/energeia.2024.001.

- Tacke, Felix (2025): CO.RA.PAN – Corpus Radiofónico Panhispánico. Marburg. Online: https://corapan.online.uni-marburg.de

- Thompson, Robert W. (1992): „Spanish as a Pluricentric Language“, in: Clyne, Michael (Hg.): Pluricentric Languages: Different Norms in Different Countries. Berlin/New York: De Gruyter Mouton, 45–70.

Dieses Kapitel zitieren

Tacke, Felix / Falcone, Riccarda (2025): „Variation & Plurizentrik“. In: Tacke, Felix (Koord.): Spanische Linguistik @ School. Marburg: Universität Marburg. Online: https://linguistik.online.uni-marburg.de/ DOI: 10.5281/zenodo.15348687

Auch nutzbar nach CC BY-SA 4.0-Lizenzregeln.

-

Autor:innen: Felix Tacke, Riccarda Falcone

Beiträge & Peer-Review:Letzte Änderung: 10.11.2025 ↩